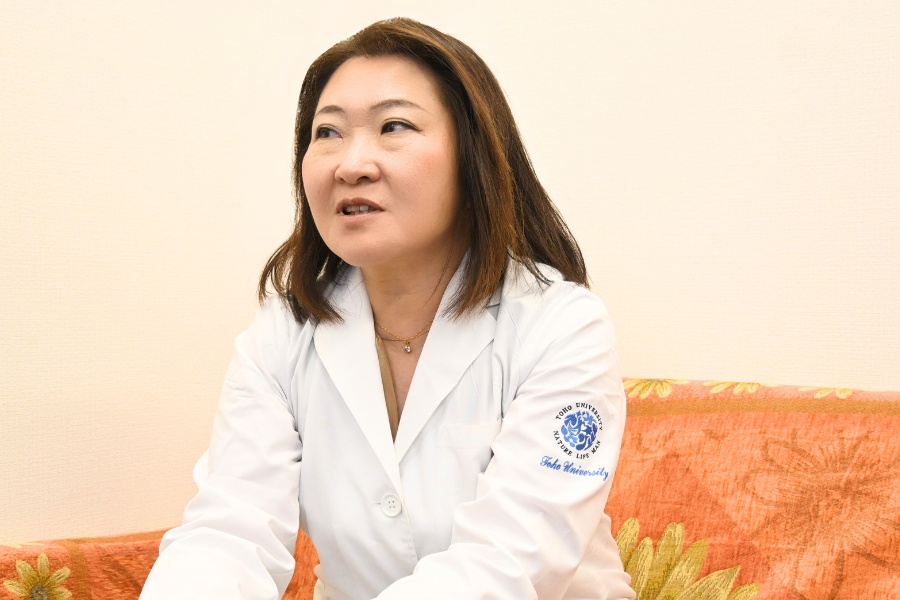

近年、卵子凍結への注目が高まっていますが、その本質を正しく理解している方はまだ少ないかもしれません。本記事では、卵子凍結の第一人者である東邦大学医療センター大森病院産婦人科教授、片桐由起子医師へインタビューを行いました。生殖医療の専門医として、卵子凍結を決断する前に考えるべきことを詳しく伺っています。(卵子凍結=社会的卵子凍結のこと。以下卵子凍結と記載)

ー自治体の助成や企業の福利厚生が広がる中で、卵子凍結を希望する女性にどのような変化が見られますか?

かつて卵子凍結は、経済的なハードルから一部の方に限られた選択肢でした。しかし、助成金制度や福利厚生の普及により、近年では所得や収入層を問わず、多くの女性が検討するようになりました。

ー卵子凍結が身近になった今、希望者にはどのような背景が多く見られますか?

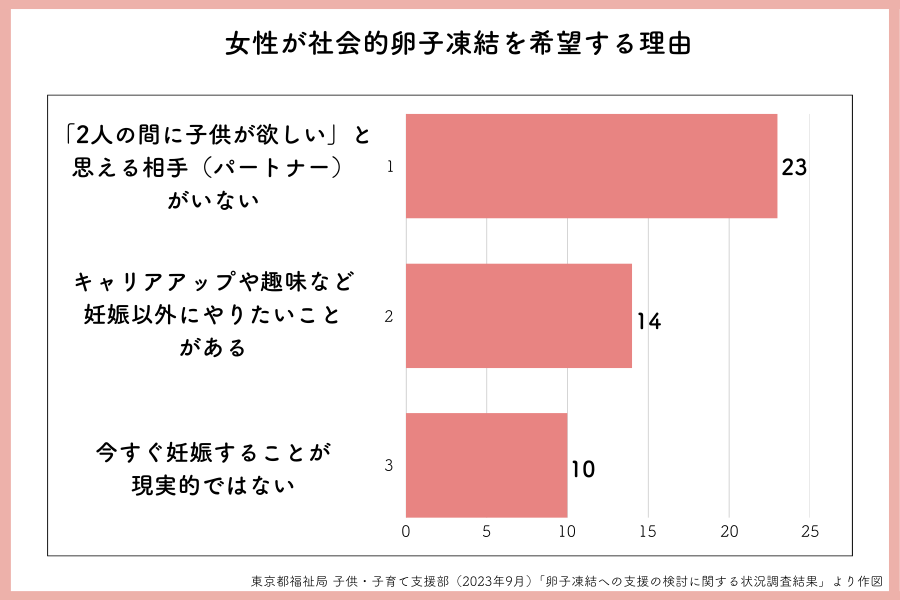

多くの方が卵子凍結を、「授かりたいとき」のためではなく、「授かる環境が整ったとき」のための選択と考えています。実際、アメリカの調査(*1)でも、最多の理由は「パートナーがいないこと」とされており、東京都のアンケート(*2)でも同様の傾向が見られます(下表)。希望者の声からは、「環境さえ整えば、今すぐにでも子どもが欲しい」という強い思いが伝わってきます。

ーパートナーがいる希望者の方はどのような悩みを抱えていますか?

多くの方が、仕事などの環境問題やパートナーシップに悩みを抱えています。パートナーがいる方からは、「この人と結婚すべきか分からない」「子どもを持つことについて話し合えない」といった相談を受けます。中には、「話し合いは難しいけれど、卵子凍結は一人でできるから」という希望者もいます。

ーその悩みに対して、先生はどのようなアドバイスをされるのですか?

希望者の年齢にもよりますが、「その方は、本当に子育てを共にできるパートナーでしょうか?」と尋ねることもあります。将来子どもを望みながら話し合いができない関係性であれば、それは卵子凍結以前に解決すべき課題です。「その時間は、妊娠への遠回りでは?」という問いに、視点を変えて検討される方も多くいます。

―まずは医療者が一緒に目を向けるべき問題を考える必要があるということですね。

その通りです。不妊治療では、婦人科系疾患がある場合に、病気の治療と不妊治療のどちらを優先すべきか慎重に判断します。しかし、卵子凍結は十分な問診なしに提供されるケースや、20代や既婚女性など、本来必要性の低い方にも行われている現状に懸念を抱いています。希望者だけでなく、医療者側の意識改革も必要だと感じます。

ー卵子凍結を考える方へ、医療者としてどのようなサポートが必要ですか?

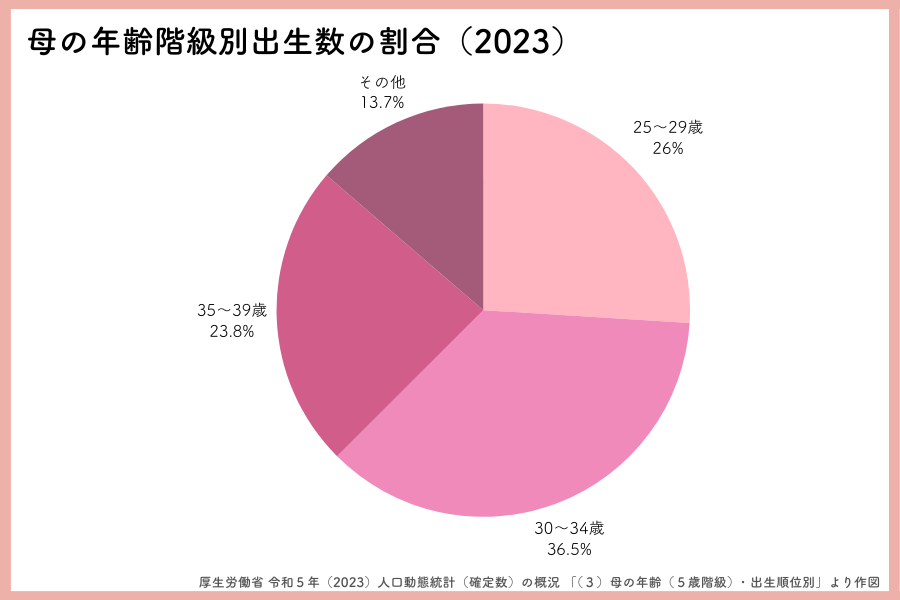

まず卵子凍結が本当にその方に必要かどうか、丁寧な問診を通じて判断することが重要です。希望者全員に一律に行うことは、適切な医療提供とは言えません。また、出産年齢のデータなどを用いて、妊娠に関わる適切な情報提供をする必要もあると感じます。

ー妊娠に関わる適切な情報というのはどのようなものでしょうか?

例えば2023年の日本では、母親の出生年齢は25歳から34歳で約63%、25歳から39歳では約86%を占めています(*3)。つまり晩産化は進んでいるものの、すごく高年齢化している訳ではなく、本来の生殖年齢として好ましい時期に出産されている方が多いのです。28歳〜30歳前後の方であれば、卵子凍結を選択するのではなく、凍結卵子を必要としない妊娠・出産の可能性を検討しても良いとも言えます。

ー医療者の立場として、そういった事実を希望者に伝える必要があるということですね。

はい、その通りです。年齢や状況を丁寧に伺った上で、「今すぐの卵子凍結でなくても良いかもしれません」とお伝えすると、実際に見送る決断をする方も少なくありません。その上で、将来の妊娠に向けて今できることとして、超音波検査や子宮鏡検査など、必要に応じた検査をご提案することもあります。

ー自然妊娠も望める若い世代に卵子凍結が広がる背景には何があると思いますか?

日本の現状として、未婚女性が生殖補助医療を受けられないという背景も関係していると考えられます。卵子凍結を選択される方の中には、「もし可能であれば、一人でも生殖補助医療で子どもを授かりたいが、現状は難しいため卵子凍結を選択する」という方もいらっしゃいます。

ー卵子凍結を考える人が増える中で、どのような点に注意を払う必要があると感じますか?

「誰にとって、どんなタイミングで必要な医療か」という視点で考えることが大切だと思います。卵子凍結は年齢や体の状態によって適応が異なり、誰にでも一律に勧めるものではありません。東京都の助成金制度などで認知が広がる一方、十分な情報や対話がないまま「とりあえず凍結しておこう」といったカジュアルな印象で捉えられることもあり、少し懸念しています。

ーカジュアルな印象というのは具体的にどういうことでしょうか?

すべての方に当てはまるわけではありませんが、「まだ恋愛を楽しみたいから」と卵子凍結を選ぶ方もいます。しかし、卵子凍結は命のもととなる細胞を体から採取・保管する医療行為であり、リスクも伴います。軽い気持ちで選ぶものではなく、正しく理解したうえで判断することが大切です。社会全体でも、“気軽な選択肢”ではなく、医療として正しく認識される必要があると感じています。

ー軽い気持ちで行うべきではないということですが、”凍結しておけば安心”という考え方に対して、先生はどう感じますか?

「凍結しておけば安心」という言葉の背景には、「後悔したくない」という気持ちがあるのではないでしょうか。しかし、女性が抱く可能性のある本当の「後悔」とは、「あのとき卵子凍結すればよかった」ではなく、「あのとき産んでおきたかった」というものであると私は考えています。

ー「あのとき産んでおきたかった」と後悔しないために、何が大切だと思われますか?

まずは医師に相談していただきたいです。インターネット上には、不安を煽る情報や、卵子凍結を推奨するような情報も多く見受けられます。しかし卵子凍結は、一人ひとりの状況に応じて判断すべきデリケートな選択です。情報に惑わされず、専門家と相談しながら「自分にとって最適な選択とは何か」を見極めることが重要です。

「あのとき卵子凍結すればよかった」ではなく、「あのとき産んでおきたかった」と後悔しないために大切なのは何か──片桐由起子医師のこの問いが心に残りました。卵子凍結は将来に備える選択肢のひとつですが、本当に必要かどうかは、ご自身のライフプランに照らして丁寧に見極めることが大切です。専門家と十分に相談し、納得して判断することが、後悔のない未来につながります。

本記事が、卵子凍結とご自身の人生を見つめ直すきっかけになれば幸いです。

参考文献

*2…卵子凍結への支援の検討に関する状況調査結果 P13「来院者の卵子凍結を希望する理由」 東京都福祉局 子供・子育て支援部(2023)